Vereint in Zeiten des Kriegs

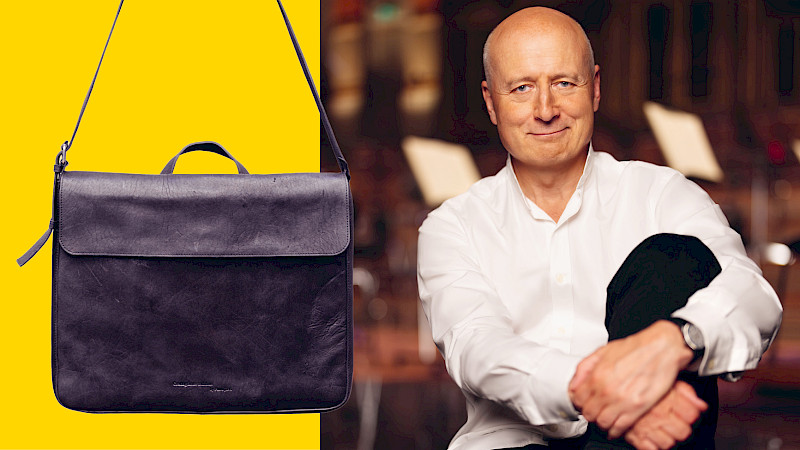

Matvey Demin ist dem Zürcher Publikum bestens bekannt als stellvertretender Solo-Flötist im Tonhalle-Orchester. Er ist Russe; seine Frau Olesya Chudina, eine freiberufliche Cellistin, ist Ukrainerin. Der Krieg bestimmt die Welt des Paars jeden Tag.

«Seid ihr oben oder unten?» Mit dieser Frage beginnt Olesya Chudina ihre täglichen Telefonate mit den Eltern. Oben heisst in der Wohnung. Unten heisst im Keller, geschützt vor den Bomben.

So stellt sie sich ein auf das Gespräch mit Vater und Mutter. Sie weiss dann um die aktuelle Bedrohung, ohne «Bombe» oder «Kampfjet» sagen zu müssen. Olesya überlegt sich vorab etwas Schönes, etwas Motivierendes, das sie ihnen erzählen kann. Sie hat nie geweint vor den Eltern, seit Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist. Weinen tut sie erst, wenn sie das Telefon aufgelegt hat, dann tröstet sie Matvey Demin, mit dem sie seit fünfeinhalb Jahren verheiratet ist. «Wir sind einander alles, hier in Europa sind wir unser gegenseitiges Zuhause», sagt sie.

Olesya ist in der Nähe der russischen Grenze aufgewachsen, in Dergachi, einer kleinen Stadt bei Charkiw. Matvey ist über 4'000 Kilometer weit entfernt von ihr zur Welt gekommen, in Sibirien, 600 Kilometer südöstlich von Nowosibirsk, schon nahe an China und der Mongolei.

Heimatstadt innert Monaten zerstört

Olesya hat ihr Musikstudium in Charkiw begonnen, ihr Cello-Professor wollte sie dann in seine Klasse an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover aufnehmen. Ihre Eltern haben das begrüsst, weil die Ukraine für Musiker*innen schon damals weniger Chancen bot, Geld zu verdienen. Sonst wäre sie geblieben. «Charkiw ist die vielleicht schönste Stadt der Welt. Sie war es jedenfalls. » Jetzt, so hat es ihr ein Cousin erzählt, sei jedes zweite Haus zerstört.

Matvey ist wie Olesya als Einzelkind aufgewachsen, er hat zu Beginn bei seiner Grossmutter gelernt, erst Klavier, dann Blockflöte und ab neun Jahren Flöte. «Die Oma hat alle Instrumente gespielt. Das war in der Sowjetunion so, wer in einer kleinen Stadt Musik unterrichten wollte, musste viele Profile erfüllen.» Matvey zog früh aus, um zu studieren, immer weiter westlich, schliesslich ist er Olesya an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover bei einer Party begegnet. Die beiden haben gemeinsam ein Konzert besucht, sind essen gegangen, die Geschichte nahm ihren Lauf. Das war 2012, er war 18, sie war 19 Jahre alt.

«2012», sagt Matvey, «das war eine fantastische Zeit.» Europameisterschaft in der Ukraine, Fussballstadions, die jetzt zerbombt sind. Freiheit. Und nein, kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, die Stirn darüber zu runzeln, dass sich die beiden als Ukrainerin und Russe gefunden hatten, schon gar nicht ihre oder seine Eltern.

Flucht nach Lviv

Auch Matvey telefoniert täglich nach Hause, die Eltern sind in seiner Heimatstadt geblieben, der Vater ist noch berufstätig. Olesya und Matvey haben ihnen gerade eine Wohnung in St. Petersburg für die Zeit der Pension gekauft, sie haben damit sich selbst und den Eltern den Wunsch erfüllen wollen, sich öfter sehen zu können. Nun hat Matvey Angst, dass der Vater noch aufgeboten werden könnte für den Krieg: «Alles ist in Russland möglich, auf Gesetze ist kein Verlass», er lacht trocken. Er weiss nicht, was geschehen würde, wenn er selbst sich bei der Botschaft melden würde – ob er dann eingezogen würde? Ob er, wenn er russischen Boden betreten würde, ins Gefängnis müsste, weil er sich kritisch äussert? «Wahrscheinlich. Ich kann erst wieder nach Hause gehen, wenn das Regime weg ist», sagt er; das werde vielleicht lange dauern. Und seine Eltern können nicht ausreisen.

Olesyas Eltern leben inzwischen in einer Wohnung in Lviv. Nachdem sie im Februar 15 Tage und 15 Nächte im Keller ihrer Wohnung nahe Charkiw verbracht haben, der nicht sicher war, brachte ein Freund der Familie Benzin für das Auto. Denn Benzin ist in der Ukraine kaum noch zu bekommen. So konnten die Eltern flüchten, mit ihren Papieren, mit einem Rucksack voller Kleider und mit der Katze.

Olesya nahm damals starke Beruhigungsmittel, um die Angst durchzustehen, wochenlang fehlte ihr die Kraft für das Cello. Matvey spielte in diesen Tagen mit dem Orchester, es war kaum möglich, sich darauf einzulassen. Und er konnte und kann es kaum fassen, dass er mit Olesya eine Woche vor der Invasion im Februar noch in der Ukraine war, um dort ein Konzert zu spielen – und wie sich die Welt seither verändert hat.

Auf der Suche nach guten Nachrichten

Noch jetzt fällt es dem Paar schwer, nicht stündlich Nachrichten zu überprüfen und auch auf sich selbst achtzugeben. Ihre Informationsquellen: Meduza, eine unabhängige russische Zeitung, die natürlich nicht mehr in Russland stationiert ist, das Schweizer Fernsehen, Twitter. Hinzu kommen alle die Mitteilungen, die sie ihrer Gruppe auf Telegram entnehmen, einem Nachrichtendienst, der sie auch darüber informiert, wann und wo in der Ukraine Gefahr droht.

Olesya braucht die Plattform für die Telefonate mit ihren Eltern, um ihnen berichten zu können, etwa, wenn es einen kleinen Erfolg für die ukrainischen Soldaten zu vermelden gibt. Wenn sie keine gute Nachricht findet, erzählt sie ihnen ein Erlebnis aus ihrem Alltag, einfach etwas Aufbauendes, damit die Eltern nicht die Hoffnung verlieren. Der Vater kann die Ukraine nicht verlassen, weil er noch keine 60 ist. Und die Mutter wird den Vater nicht zurücklassen.

Immer sind Olesya und Matvey in der Schwebe, nicht hier verwurzelt, dort auch nicht mehr. Ein Zurück gibt es keines, für beide nicht.

«Meine Grossmutter hat den Zweiten Weltkrieg überlebt», sagt Olesya. «Und nun muss meine Mutter diesen Krieg erleben.» Sie weint.

Hilfe für Musiker*innen in der Ukraine

Die beiden erhalten viel Zuspruch aus dem Freundeskreis und versuchen, selbst zu helfen, wo es nur geht. Matvey sagt, man habe ihm Konzerte abgesagt, weil er eine Provokation darstelle. Er versucht, dem gelassen gegenüberzustehen. Er erzählt dann jeweils von seiner ukrainischen Frau, von den Familien, die das Paar unterstützt, von seiner Haltung. Ihm selbst sei es immer wieder widerfahren, dass man ihn wegen seiner Herkunft und wegen seines Ausdrucks als kalt wahrgenommen habe; aber das sei er doch wirklich nicht. Er hat ein paar Stunden damit verbracht, seine sozialen Profile aufzuräumen, wie er es nennt: Leute zu entfernen, bei denen das propagandistische «Z» auftaucht.

«Wenn es uns nicht gelingt, diesen Krieg für uns zu entscheiden, dann wird der nächste kommen. Putin wird weitermachen. Immer weiter, noch eine Stadt, noch ein Gebiet.» Daran denken, wie viele Jahre und Jahrzehnte es dauern wird, bis die Spuren des Kriegs verblasst sind, tut weh. «Alles, was wir jetzt machen können, ist für Menschlichkeit einstehen», sagt Matvey. Das Paar sammelt Geld für Musiker*innen in der Ukraine, denen es am Nötigsten fehlt, weil die Einkünfte weggebrochen sind, und verteilt es über sein privates Netzwerk.

Es bleibt die Angst, dass das Regime zu Atomwaffen greifen könnte. Aber es bleibt auch die Hoffnung, dass es bald vorbei sein wird, dass sich die Russen zurückziehen, dass sie den Zustand von 2014 akzeptieren. Und es bleiben die täglichen Telefonate nach Hause, bis es so weit ist.